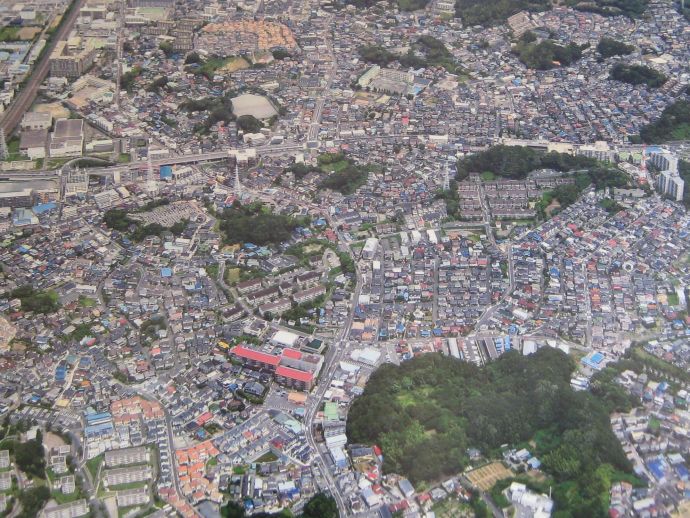

長沼町は近年、住宅が立ち並び様相が一変しております。その歴史を探る手がかりとして「長沼」の名称をたどりますと、長沼は細く入り組んだ沼地であったという説と、長沼五郎宗政の館が在った故という説があります。

ある歴史研究家の資料によると、昔は小坂郡山ノ荘に属し、矢部郷ノ内長沼村と称するとあります。(明治12年2月編成「相模国鎌倉郡矢部郷長沼村村誌」より)

また江戸時代後期(1830年〜)の戸数は33戸、東西5町余(550m余)、南北6町余(660m余)。明治12年の戸数は36戸、人口199人(男98人・女101人)、牡馬1、荷車1という記録が残されています。(「皇国地誌」より)

明治元年(1868年)神奈川県となり、同6年3月第17区一番組に、同11年11月鎌倉郡に編入され旧村に戻り、同17年6月には金井村など10ヵ村とともに連合戸長役場を設けたのち、明治22年6月、上倉田、下倉田、飯島の各村と合併して豊田村となったものであります。

昭和14年4月には横浜市に編入し戸塚区長沼町に、同61年11月に戸塚区から分区して栄区長沼町となりました。

わが長沼町は昭和40年中ごろまで、現在の県道・飯島団地にいたる道路・東海道線とで囲まれている一帯が水田(耕地)で、田植えが始まると緑一色になり、景色も空気もいい静かな田園地帯でありました。その後、社会や経済状況の変遷により住宅の建設が増え、当地域に横浜市の下水施設が設けられたり、環状3号線が新設開通したりして様変わりいたしました。

現在の長沼町の世帯数は2,112世帯で、人口は4,877人(「2011年データでみる栄区」)となっております。

町内会の発足は、昭和14年10月5日、初代会長は漆原稲吉氏であったということが横濱市報にありましたが、残念ながらそれ以降より今日までの歩みを紹介するための資料等の収集は間に合いませんでした。ただ、最近の町内会は、昭和40年中ごろから20数年の長期にわたり、長尾文雄会長が町内会をリードしてきたもので、特に、昭和50年の放火により焼失した長沼八幡社の再建にご尽力いただいたこと、さらに平成15年、牧野充雄会長の代に現在の町内会館が建設されたことは、長沼町として歴史に残る大事業となりました。両施設は町民が誇りを持てる立派な施設で、長沼八幡社は氏神様として皆様に崇拝されており、長沼町内会館は町内活動の拠点として会議や催事等に使用しているところであります。

これからも、長沼町のことについて更に調査に努め、このホームページに掲載できるようにしたいと考えております。なお、長沼町に関する資料等をお持ちの方はお知らせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

提供:国際総合企画

| 祭 事 | 第15代應神天皇 |

|---|---|

| 社 殿 | 相之間造り(拝殿入母屋造り)鉄筋コンクリート銅板葺き |

| 境内坪数 | 285坪 |

| 鎮 座 地 | 横浜市栄区長沼町字改正7−775 |

| 例 祭 日 | 9月第1日曜日 |

氏子の大部分が農民だった戦前昭和20年頃までは9月18日だったが、戦後の社会情勢や生活様態の変化により、祝祭日でないと祭礼行事に支障をきたすため氏子による協議の結果変更。

慶長10年(1605年)4月の創建。古来は長沼村の鎮守であった。新編風土記に(八幡社は村の鎮座なり祭礼9月18日金蔵寺持)とあるがごとく、古くは八幡宮と称され金蔵寺が別当であった。古来の社殿は木造藁葺きで、内殿は総檜造りの荘厳な造営。しかし社殿の損傷が激しく、昭和48年に御造営の相談がはじまるも、昭和50年9月2日夜半、不審火に遭い焼失。近隣の氏子への延焼が無かったことが不幸中の幸いであった。

氏子崇敬者の協議により建設委員会を組織し、万難を排し氏神への奉仕の誠を捧げ建設にあたった。社殿建設と同時に境内の石段とのぼり竿を建立。

| 竣工式 | 昭和52年9月10日斎行。 |

|---|---|

| 建設費 | 氏子及び崇敬者の浄財により総工費2470万円 社殿、石段、のぼり竿施工葛g森工作所 |

| 追 記 | 境内の欅(けやき)は樹齢およそ400年。昭和49年に横浜市の名古木第519号、520号に指定。 昭和54年10月、台風20号により境内傾斜地が崩壊、南側は急傾斜崩壊危険区域として、県の予算で昭和57年に完成。北側は横浜市により交通災害実施工事として昭和60年夏完成。 社殿裏には、伊勢山のお宮がある。 |

| 年間行事 |

1月1日 歳旦祭(元旦午前0時より新年初参り甘酒、お神酒配布) 1月14日 道あい祭り(どんと焼き) 9月第1土曜日 祭礼(宵宮に模擬店、ビンゴ大会) 9月第1日曜日 本宮(子どもみこしで町内1周) 11月第1日曜日 七五三祈願(宮司により祝詞と家族の写真撮影) |

※現在氏子160名、氏子の募集をしております。